麻凡文集‖第五辑:中国文字‖ 二、中国文字漫谈

二、中国文字漫谈

汉语是一种灵活简洁的语言,它的表达充满暗示性和会意性,是高度智慧的表现。与其他语言一样,中国语言也经过了从原始的肢体语言到口语,到文字的发展过程。

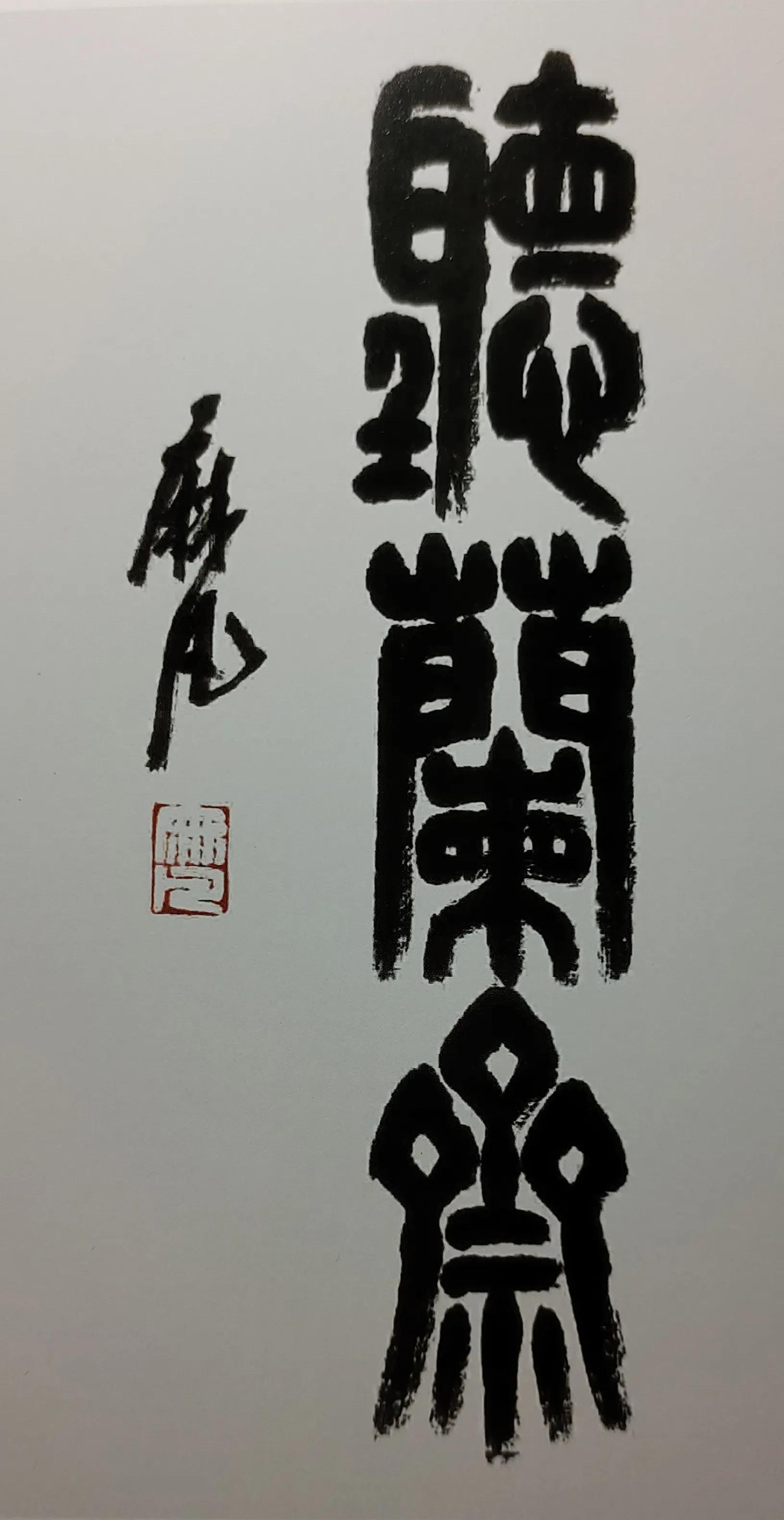

中国文字一直有许多神奇的现象,史学界普遍认同中国最早的文字是甲骨文,殷商帝王以甲骨文与神沟通,因此甲骨文亦称“卜辞”或“龟甲”文字。由此看来,文字具有超越时空的能力与特质。

古人云,仓颉作书而天雨粟、鬼夜哭。据《淮南子》记载,仓颉造字,是一件惊天动地的大事,黄帝于春末夏初发布诏令,宣布仓颉造字成功,并号召天下人民共习之。这一天,天上下了一场不平常的雨,落下无数的谷米,后人因此把这天定名谷雨,成为二十四节气中的一个。也在此时,人们在夜里听到魔鬼的哭泣呻吟。这便是“天雨粟鬼夜哭”的来历,可谓是惊天地泣鬼神。

人类虽是万物之灵,可是比起神通广大的鬼神来,还是差着十万八千里,可是为什么仓颉造字,鬼神就吓得不知所措,涕泪横流了呢?中国宋代学者张彦远在《历代名画选》中这样解释:“(造字以后)造化不能藏其秘,故天雨粟;灵怪不能遁其形,故鬼夜哭。”

我认为,文字的产生会引起几个重大转折:一是人类有了文字记载和文字交流能力以后,可以用来传达心意,记载事情,大自然的奥秘也将被一个一个地破解,人类将唯自己是从而不是唯道是从;二是人类对鬼神的景仰将转化为驱使,甲骨文用于占卜、祭祀,无非就是驱使鬼神的一种方法;三是人类有了文字,可以显示思维过程,总结思维规律,提高思维效率。正是在此基础上,才有了现代的信息化、电脑化。

由此可见,中国文字比鬼神更有魅惑力,中国人不信神也和特有的文字有关。

中国是多民族国家,地域广大,形成了各种方言。作为汉语言的组成部分,中国文字从古代发展到现在,显示了非凡的生命力,蕴含浓郁的文化乳汁。特别是在秦王一统中国后,做到了“书同文”,即文字的统一。文字统一对形成共同的文化认同和民族认同,对中国的民族融合、国家统一、疆域拓展、历史延续,都起着不可替代的作用。其实,“书同文”对中国的历史进程来说是一种必然,如果秦王没做,也会有赵王、楚王、汉王去做。中国文字就像一条看不见的线,把不同方言,不同风俗习惯,不同血统的人系到了一起,成为统一的国家,同种同文化的中国人。

中国语言文字辞汇丰富多彩,能够反映纷繁的社会现象,表达细腻的情感思想,既可按语法构成新词,也能不断吸收方言、土语、外来语充实汉语辞汇,具有极强的融合力,是几千年来中华民族语言积累的精华。

到了二十一世纪,中国的文字空前繁盛。在这个革新的时期,出现了无数新的词汇,但面对开放的思维,络绎不绝的新鲜事物,语言文字还是显得捉襟见肘,力不从心,因此,有不少旧词汇出现了极大的变化。

比如“小姐”这个词,在过去只有大家闺秀才配得上,那时候的人听见喊一声小姐,给人带来的是惊叹,羡慕,感慨,惆怅。哪个女人没有怀揣过小姐的美梦?物质的丰富,精神的安逸,身份的高贵,只是小姐的专利。如今,这个耀人眼球的称呼居然掉到了滚滚红尘之中,沾染了一身污垢。现在人们耳边响起这个词,唤起的不是纯洁的向往,而是亵渎的欲望。不再有哪个姑娘愿意别人以“小姐”来称呼她,哪怕来人一片虔诚,没有歹意,换来却只有柳目圆睁,厉声责骂。

关于“狼”这个字眼也极其耐人寻味。在中国语言文字中,牵涉到“狼”字的有不少,如:狼子野心、狼心狗肺、狼狈为奸、鬼哭狼嚎、如狼似虎、狼烟四起、豺狼当道、引狼入室等等,基本上都是“声名狼藉”。过去,人们想到狼,感到的是憎恶且恐怖,能躲尽量躲,躲不过了只好破釜沉舟以命相搏。但是,当今世界为强者的世界,人们不再讲“中庸”,具有极端色彩的“狼”,无论形象和内涵都发生了极大的变化。有一首传唱极广的歌曲里唱到:“我是一匹来自北方的狼”;有一个著名品牌“七匹狼”强调“男人不只一面”;有一本经典著作叫《狼道》,讲述了个体生存和团队的智慧精华,是适者生存与强者的完美指南!在创业者的图腾中,一头向前奔跑的狼、以昂头挺尾奔越的形状、四脚蓄积爆发的立姿表现创业者勇于突破,独具个性的舒展形象。现代人发现狼的勇敢智慧、强悍进取、团队精神、竞争精神以及战斗牺牲精神与现代竞争社会所倡导的现代精神极为相似。“那可是一头狼。”听到这样的评价,用现今发展地眼光来看这可是了不起的赞语。能力、水平、精明、机智,几乎所有同这个世界打拼的能力都可以用这句话一言以蔽之。

再比如说“再见”一词,这是在中国古代原有语言文字基础上,充分吸纳西方语言文字简洁明了表达方式的结果。

在中国古代很少用“再见”这个词,那时“见”字与“现”字通假,“见”是“现”的意思。通常要表达“再见”的含义时,用的是“再会”或“后会有期”。有些诊所悬挂的匾额上题有“华佗再见”的字样。这儿的“华佗再见”,并非我们现在意义上所说的与华佗道别的意思,而是“华佗再现”、“华佗再世”。

“再见”这个词出现后,很快与中国文化相融合,其语义得到了极大的丰富和发展。

“再见”最基本的含义,是社会交往场合中,人们分手、道别时所用的礼貌用语,在客套中涵盖了对下一次还要再见面、再相聚的期待。

然而,在不同的语境、不同的对象中,“再见”一词就显得意味深长。

客人来访,主人接待,自然其乐融融。如果客人说“再见”,意思就是我想说的话说完了、想谈的事谈好了,不再打扰你了,我得告辞了,这是礼貌用词。如果主人先说“再见”,这里面就有拒绝、推托的意思了,不礼貌的意味非常浓。

“再见”这一非常简洁的词,有时含义却非常模糊,所表达的意思往往与其本义相反。比如与初恋情人分手,同不喜欢的朋友断绝来往,常常也是用“再见”来表示。这时的“再见”代表的是分手、告别、决裂。毛泽东有一篇文章《再见了,司徒雷登》,这里的“再见”就是分离、决裂,不再认同、不再共事的意思。

在另一些场合,“再见”又有着缅怀、留恋的意思。战争时期,根据地乡亲送红军,口里喊着“再见”,实际上是在问:“几时人马再回山?”是在想“深情似海不能忘”,是在希望“革命成功早归乡”。

“再见”一词的内涵还有很多,不同场合、不同语境、不同的人说出来,有着不同的意味和指向,表达着不同的情感和思想,决不是表面上看到的两个字、十笔画这么简单。这也充分说明了中国语言文字的暗示性和会意性,更是其智慧所在。

本站由华籁网络提供技术支持,未经麻凡书画网授权禁止复制或镜像本站任何数据,否则必究!

CopyRight 2009-2012 mafanshuhua.com All rights reserved.

版权所有:麻凡书画网 - 艺术家麻凡作品展示官方网站